2020年4月21日,公安部网站下发通知,全国范围内开展“一盔一带”安全守护行动。通知提到,提醒居民群众骑乘摩托车、电动自行车上路时自觉佩戴安全头盔和汽车驾乘人员行驶中规范使用安全带的安全意识,减少交通事故的发生及伤亡。通知一出,直接引发了市场上安全头盔价格的波动。

头盔涨价 店铺缺货 工厂加点

目前,市场对安全头盔的需求量巨大,这导致头盔价格开始上涨。据了解,目前市场上一些头盔品种现已处于缺货状态,头盔厂家一直在加班加点忙生产。

5月1日以来,江苏省内头盔销量从同比增长164%。5月10日开始,苏州公安机关交通管理部门在全市范围内,对驾乘电动自行车佩戴安全头盔实施全面管理。不少头盔商家迎来销售高峰,有经销商称,很多头盔来不及摆上货架就被顾客从大纸箱中挑走。云南某电动车商家表示,自从新闻报道说昆明要实行‘一盔一带’安全守护行动后,以前一个月卖不出去1个的头盔,5月以来头盔日销量最高可达八十个。商家坦言,卖电动车头盔,比卖车还挣钱。

“6月1号开始,“一盔一带”安全守护行动就展开了,要严查骑电动车戴头盔,所以得趁早买。”位于北京市东四一家电动车行里,有人边挑选头盔边说,“前两天,淘宝上还有二三十元的头盔,现在几乎都涨到百元以上了。”

“店里的头盔比较全,有68元、98元的,也有600多元的。不过夏天到了,天一热很多人都买有透气孔的夏盔。”车行店员介绍,“尤其是这几天,买头盔的顾客一下多起来。全盔、半盔、揭面盔,还有带卡通图案的儿童头盔都不断地往个卖。像98元的这款买得最好,一天卖出去60多个,现在已快断货了。”

位于北京市地安门的一家电动车专卖店里,正在修车的女士称,自己之前在京东买的头盔才60多块钱,才过了半个月价格就涨到了110块钱。好多颜色都没货了。

店员表示,最近不光是买头盔的人多了,来店里加装后备箱和后视镜的人也增长不少,399元一个后备箱、99元一个头盔、50元一对后视镜,成为不少车主的“标配”。

记者从西安市交警支队了解到,目前,西安“规范佩戴头盔”仍处于倡议阶段,暂时不会进行处罚。今后如果要处罚,会提前向社会公告,“交通参与者文明习惯的养成需要一段时间,需要提醒大家的是,骑电动车时无论是佩戴哪一种安全头盔,都是为了自身安全,而不是为了应付交警部门的检查。”

投诉激增 商家无法提供合格证明

随着多地掀起“头盔热”,头盔需求集中爆发的同时不少网友纷纷吐槽头盔涨价太离谱,“头盔涨价”的投诉也在近日激增。

京东销量较高的电动摩托车头盔30天最低价为59.4元,而当前到手价为288元,上涨了228.6元。天猫销量较高的电动摩托车头盔30天最低价为23.8元,当前到手价为110元,上涨了86.2元。

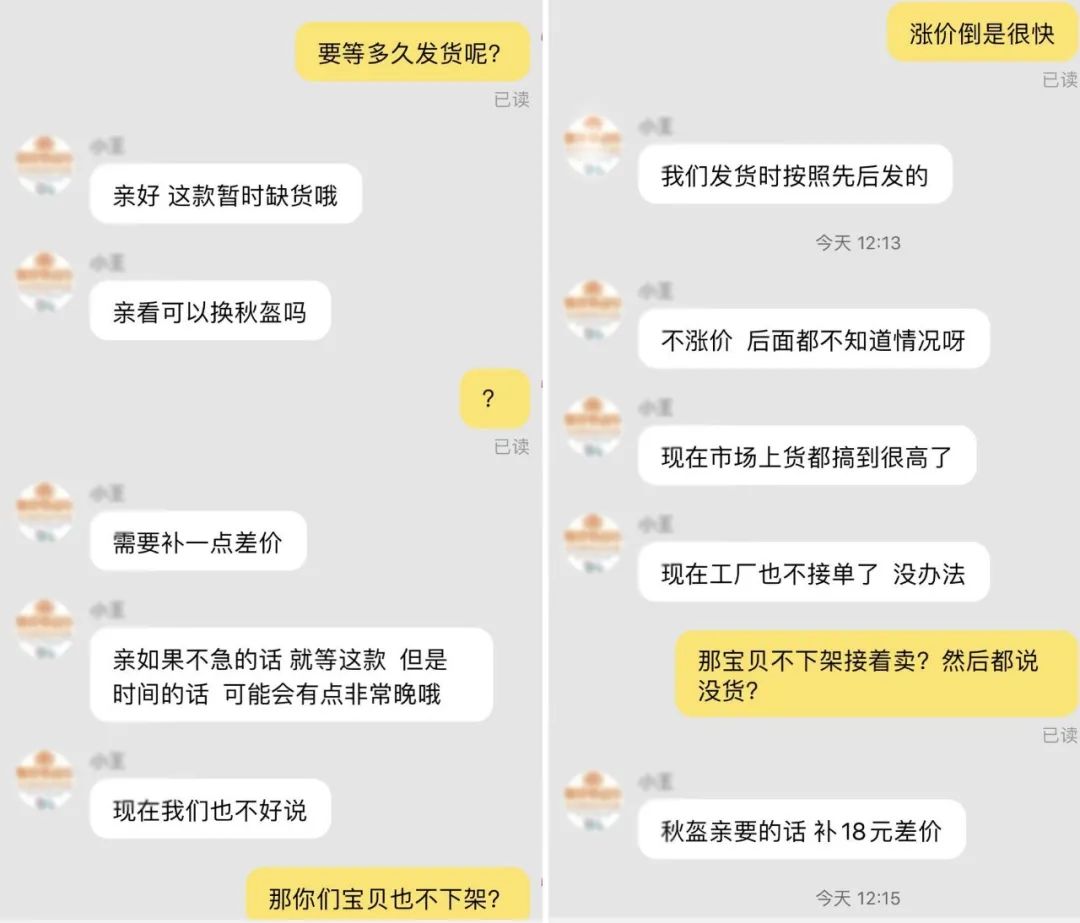

部分消费者赶在涨价潮前以低价购入了头盔,却发现迟迟没发货。商家以无货为由不发货,背后却暗自涨价售卖。

江西南昌的消费者称,“当时便宜入手的头盔不发货,客服称没有货了逼我退款,然后就涨价。”据了解,这名消费者在淘宝以37.9元购买了一款电动车头盔,但最后被客服告知该款头盔暂时缺货,可补差价更换另一款头盔。

本以为只是出现短时间的缺货,耐心等候商家补货即可。但消费者却发现自己购买的头盔产品没有下架,仍是正常售卖的状态,显示库存有7152件,价格由原来的39.9元上涨至99.9元,价格翻了两倍多。如今,头盔已是生活必需品,自己购买到的头盔迟迟不发货,价格水涨船高,消费者认为商家是在哄抬物价。

广东惠州的一位女士称,同事日前购买的电动车头盔价格为19.8元,如今该款商品已涨价至100.8元,价格涨了近5倍。自己与家人一同前往附近的实体店购买,发现实体店的价格由原来的25元涨至50元。她认为,这是头盔行业集体炒高价格,哄抬物价赚取暴利。

针对头盔涨价原因,部分商铺表示,因原材料价格上涨导致。知名法律博主认为,判断商家是否恶意哄抬物价,要看是否存在相互串通、操纵市场价格等行为。头盔属于普通商品,其价格实行的市场调节价。市场调节价是指由经营者自主制定,通过市场竞争形成的价格,也就是说,商家可以对商品进行定价,涨价或者降价受商品经济规律影响,供大于求就会降价,而供不应求就会涨价。如果头盔涨价是因为短时间内需求急剧上涨,导致供不应求,商家没有事先故意串通,属于正常的市场波动,不是恶意哄抬物价。而对于个别哄抬物价、牟取暴利的行为,消费者对价格有异议可以向消协投诉,也可以向市场监管部门举报。

据报道,记者采买的多顶低价头盔,在手持头盔对撞时,多顶头盔都发生破裂,有的甚至出现十几厘米裂口。专业的抗压试验中,在较小的力值下头盔严重变形,无法起到防护效果。然而,对普通的消费者而言,头盔质量的好坏很难从肉眼辨别出来,必须通过对产品做检测才能得知。在随机咨询中,多个电商平台的商家,未能提供电动车乘员头盔的相关合格证明或3C认证。

据了解,摩托车乘员头盔、消防头盔等头盔均有相应规定,界定了适用范围、对象,标准属性等,但电动车乘员头盔并未出台相关的国家标准。因此,市面上大多数电动车乘员头盔的质量良莠不齐,低劣的头盔充斥市场。

2019年12月,国家市场监督管理总局发布了关于摩托车乘员头盔的抽检情况的通报,通报显示,抽查了9个省(区、市)57家企业生产的59批次产品,其中8批次产品不合格,不合格发现率为13.6%。重点对视野、护目镜、刚度性能、固定装置稳定性、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能等7个项目进行了检验。不合格项目涉及护目镜、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能。

慎重选择头盔 仔细查看缓冲层

除了价格暴涨,顾客们最关心的还有头盔的质量,“比如说,摩托车头盔与电动车头盔一样不?”

市场上琳琅满目的头盔,价格差别巨大,大多数为塑料质地,材质很薄,多数看不到合格证等标签,即使有,也仅仅标注了制作材料为“工程塑料”以及“生产日期”等简单的信息。“这些头盔有什么不同?”记者问。一位店员含糊地说:“价位不同,使用的材质也不一样。”

有经销商介绍,与摩托车头盔的3C认证、强制性认证不同,电动车头盔目前并没有国家标准,都是按照企业各自的标准生产的,“严格来说,头盔的标准起码得具备产品名称、合格证、厂名厂址、执行标准等才能上市销售。”

可以起到防护作用的头盔,一般都有超过3厘米厚度的EPS泡沫缓冲层,此外,由于现在的安全头盔都采用ABS注塑工艺,会随着时间而老化,如果头盔经常在太阳下暴晒,老化的速度会更快。大家还是要注意定期更换,避免头盔保护失效。

去年,浙江省乐清市头盔行业协会发布了T/TXB 001—2019《电动自行车乘员头盔》团体标准,对头盔的结构(壳体、缓冲层、佩戴装置)和性能(保护范围、头盔质量、头盔视野、佩戴装置强度性能、吸收碰撞能量性能、穿透性能)有具体的要求。但这一标准只是地方行业团体标准,最终是否被纳入到国家标准中,还有待进一步观察。

业内人士表示,建议选购有3C认证的摩托车乘员头盔,尽量选择大厂产品,同时要看其做工是否精细,用料是否坚韧、耐用以更好的保障出行安全。

买头盔不是装装样子,量好头围,选择合适的尺寸,内衬和头要严丝合缝,这样,关键时候能保证安全。此外,正确佩戴也很重要,下巴的绑带不要勒得太紧,留出一指的空隙,保证头动的时候头盔不会乱晃,这才是戴好了。

京东大数据显示,5月以来,摩托车及电动车头盔受到消费者的广泛关注,不仅搜索量达到了去年同期的8倍,成交额同比增幅也接近400%。其中,江苏、河南、天津、云南等省市,电动车头盔的成交额达到去年同期的10倍以上,上海、河北、宁夏、安徽等省区,头盔的成交额达去年同期的8倍以上,山西、西藏、陕西的头盔成交额也分别达到去年同期的5倍以上。

事实上,早在2019年4月电动自行车“新国标”中就曾提出,“建议骑行时佩戴头盔”。国内如深圳、杭州等城市,目前也已将“电动车骑行者必须佩戴头盔”列入当地的法规中。

莫让“头盔涨价”消解政策善意

消费者抢购头盔的热情持续高涨,不少商家的头盔早已卖断货。有商家表示,近日消费者对头盔的需求越来越高,库存早已清空,厂家也没有货了。

记者联系到浙江省温州市某厂商,其表示还有5万个头盔现货,价格为37元,在交谈中表示其头盔价格较高时,对方随即挂断了电话。大多数厂商的电话处于忙音状态,部分刚打通就直接被摁掉。部分厂商均表示目前没有货,最快要一个月后才能恢复供应。

研报显示,头盔企业日常产量2000就属于大厂,通常不会有很大设备投入和产能冗余。研报指出,“一盔一带”新政出台,头盔需求短期爆发,缺口或超2亿。据企查查数据显示,我国共有头盔相关企业0.87万个,其中企业状态为在业/存续的共有0.64万家,其中从事头盔生产的相关企业共0.21万家。

有市场预测,口罩的缺口急速扩大的当下,将有不少企业瞄准商机,增加头盔相关的经营范围。

上一次,电动车有关新闻激起这么大水花,还是2018年10月的一纸“上牌令”。如今在马路上看到的电动车,基本都规规矩矩上着牌照,甭管是绿的还是黄的,总归是规范了电动车生产、销售和管理使用,也一定程度上解决了电动车被盗案件多发、交通事故高发、火灾事故频发等问题。

如果说电动车上牌是一种“规则之约束”,现在让大家佩戴头盔,则是要一种“习惯之养成”。建议先从快递、外卖“骑手”等重点人群出发,比如督促企业在“骑手”使用的APP里增加“装备抽查”功能,要求他们佩戴好安全头盔并拍照上传审核,对未佩戴头盔的骑手限制跑单。也可以用一些吸引眼球的好办法,比如联合行业主管部门、行业协会,推广“买电动自行车送头盔”“买保险送头盔”等模式,就像南京交警发起了“说出你与头盔的故事免费赠头盔”征集活动,总之别让“头盔涨价”之类的风声消解了政策善意。

综合自交通部网站、《消费者报道》、《三秦都市报》、北京日报客户端、河南日报客户端

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706