全国轻工技术能手菅子淇致力拓展当代陶瓷艺术新语境

□ 本报记者 贾淘文

在历史悠久的河南,陶瓷的烟火气已缭绕千年。这片孕育了无数传统制瓷技艺的土地上,正有一批年轻匠人的名字随窑火温度逐渐被人熟知,菅子淇就是一位既深耕传统制瓷技艺的根脉,又不断拓展当代陶瓷艺术新语境的青年非遗传承人。

从保家卫国的军人到守正创新的匠人,菅子淇手中的钢枪换成了细腻的瓷土,满腔的爱国热忱化作了窑火中跃动的创新力量。父亲菅传义的言传身教、师父占少林的倾囊相授,不仅让他深刻领悟到工匠精神的内核,更为他的艺术之路奠定了坚实根基。2023年,在全国轻工陶瓷行业职业技能竞赛中,菅子淇荣获 “全国轻工技术能手” 荣誉称号,这份认可是对他多年坚守与突破的最佳注解。

采访中,菅子淇对记者坦言:“陶瓷于我,既是对传统技艺的敬畏与坚守,更是一场跨越时空的创新探索。中国有几千年文明史,各时期的陶瓷艺术都绽放着独特的时代风姿。在当今文化大发展大繁荣的时代,作为青年非遗传承人,我更该以热忱与担当,为弘扬传统制瓷技艺添砖加瓦。”

图为菅子淇创作场景。

戎装卸甲 心归瓷土

“双师引路” 迈出从艺第一步

菅子淇的父亲是河南省工艺美术大师菅传义。多年来,菅传义始终深耕单一矿石结晶釉的烧造,致力于传统陶瓷技艺的复原与传承。菅子淇对记者说:“父亲常说,陶瓷是土与火的艺术,土是大地的馈赠,火是自然的力量,而匠人,正是连接二者的桥梁。” 菅子淇回忆道,“小时候,父亲的工作室里摆满了各式瓷器:既有几百年前的古物,也有刚出窑的新器。每一件都像在无声讲述着匠心故事。拉坯时掌心与陶土的默契,施釉时釉料在坯体上流淌的韵律,烧窑时窑火吞吐间的变幻…… 这些画面,早已在我童年记忆里扎下了根。”

二十出头时,菅子淇参军入伍。部队里严明的纪律、优良的作风,磨出了他坚韧的意志,也培养了他对细节的极致追求。退伍那天,他没有丝毫犹豫,径直走进了父亲的工作室。当久违的陶土再次触碰到指尖——那种粗糙中带着温润的质感,瞬间唤醒了他血脉里的匠人基因。

“部队教会我‘坚守’,陶瓷则让我懂得‘敬畏’。” 菅子淇说,“父亲也是退伍老兵,对我的教育也充满着‘军事化作风’。初学时,他只让我日复一日地揉泥。这项最基础的步骤看似枯燥,实则大有讲究,要‘力道匀、气息稳’,既要排出泥中气泡,又要让泥料密度均匀, 功夫不到家,烧出的作品就会开裂。” 他至今记得,那时父亲从不多言,只是 “冷眼旁观”。直到他额头出汗、掌心磨出厚茧,父亲才淡淡地说:“不磨性子,怎么能成才?泥有灵性,你对它用心,它才会对你坦诚。陶瓷不是冰冷的器物,是有温度的。一件好作品,能让人感受到匠人的呼吸与情感。” 这个认知,成了他从艺路上的第一个顿悟。

跟随父亲学习多年后,菅子淇主动拜入占少林大师门下。他深知,传统技艺的传承从不是闭门造车,唯有博采众长,才能拓宽视野。占少林是国家级技能大师、轻工大国工匠,投身技艺传承教学多年,以实操实践模式,不仅分享传统陶瓷拉坯技艺的精髓,更创新出 “拉坯五步法”,让更多人得以叩开陶瓷世界的大门。 在两位大师的指引下,菅子淇渐渐悟透了 “传承” 二字的真谛。

他说:“父亲教会我‘守形’——传统器型的比例、纹饰的寓意、烧制的古法,都是千年沉淀的智慧,不能轻易改动;师父则教会我‘悟神’——陶瓷的灵魂不在技艺繁复,而在匠人对‘美’的理解与表达。这种‘双师传承’让我明白,传承不是亦步亦趋,而是在吃透传统精神内核后,找到属于自己的艺术语言。”

如今在菅子淇的工作室里,既有按古法烧制的传统器型,也有融入现代设计的创新作品。“父亲教会我‘扎根’,师父教会我‘生长’。” 他说,“对两位大师艺术精神的深刻理解,是我从艺路上最宝贵的财富。而我要做的,就是让陶瓷这门古老技艺‘生长’出新的枝叶。”

浉河沃土 破茧立新

传承创新拓展传播新路径

随着技艺日渐成熟,菅子淇开始思考一个命题:传统陶瓷如何与当代生活对话?在他看来,一件陶瓷作品若只停留在 “收藏” 或 “观赏” 层面,便失了 “器物” 的本质意义。“古人制瓷是为了‘用’——碗碟盛食、花瓶插花、茶具品茶。” 他说,“青年传承人的首要任务,就是让作品融入日常生活:既要创造更多应用场景,也要让陶瓷成为人们传情达意、寄托希望的艺术载体。” 这个思考,成了他艺术创新的发力点。

他说:“传统陶瓷器型多求规整,我却偏爱自然之美。” 他的创新,首先从器型开始,“现代人生活在钢筋水泥的城市里,更渴望触摸自然的温度。我希望我的作品能成为一种‘媒介’,让人们在品茶、用餐、插花时,感受到与自然的联结。”

菅子淇的艺术成长,离不开信阳市浉河区这片沃土的滋养。这里是豫南陶瓷文化的重要发源地,也是中国名茶信阳毛尖的核心产区。为彰显青年非遗传承人的使命担当,助力当地茶产业发展,菅子淇与父亲联手,针对信阳毛尖叶质细嫩、冲泡不耐高温的特点,设计制作了 “毛尖盏”。

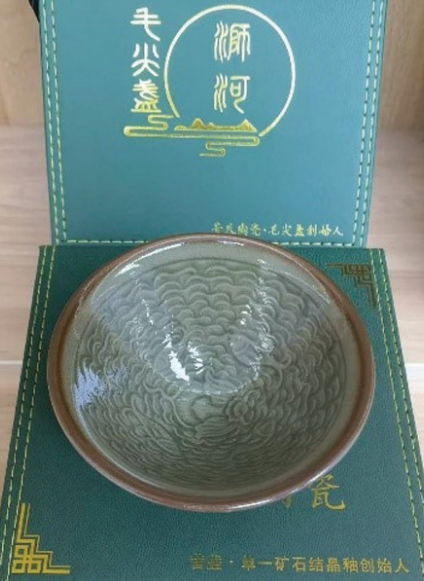

图为“毛尖盏”助力浉河区茶产业发展。

“‘毛尖盏’的造型,远不止设计一个碗、一只杯那么简单。” 他解释道,“它首先得是有河南特色的陶瓷品类,兼顾艺术性与实用性,更要完美适配信阳毛尖的独特茶性——最大程度激发茶香,呈现茶汤色泽之美,展现叶芽自然形态。” 为此,他选择了宽口斗笠形茶盏:“这种器型既能更好释放茶香,又能快速散出茶汤热度,让鲜嫩茶叶保持最美的外形与色泽。斗笠盏上大下小,既方便饮茶人欣赏茶叶姿态,拿取又顺手;青瓷釉色与清亮茶汤相衬,恰似一抹灿若朝阳的春色。” 谈及未来,他充满信心:“相信不久后,‘用毛尖盏喝信阳茶,品信阳茶用毛尖盏’,会掀起‘新中式’茶饮的新风尚。”

多年来,浉河区一直致力于传统技艺的保护与传承。当地政府不仅为菅子淇这样的年轻匠人提供大力扶持,更搭建了非遗展示中心、茶文化主题驿站、“毛尖盏” 主题展馆等平台,让传统非遗技艺有了更多走近公众的机会。

菅子淇说:“区里的领导多次来工作室调研,不仅帮我们解决实际困难,还鼓励我‘走出去’参加国内外陶瓷展会”。“2024年中国工艺博览会上,我的‘毛尖盏’系列作品亮相,得到了业内专家和消费者的认可——这些成绩,都离不开浉河区的支持。” 与此同时,当地中小学常开展 “陶瓷文化进校园” 活动。“越来越多小朋友走进陶瓷创作室,体验制瓷技艺,感受非遗魅力。” 他笑着说,“看他们眼里闪着好奇的光,用稚嫩的小手捏出歪歪扭扭的陶坯,我仿佛看到了陶瓷传承的希望。”

图为在“陶瓷文化进校园”活动中菅子淇为学生展示陶瓷拉坯技艺。

如今,在浉河区支持下,菅子淇成立的 “捡陶陶艺工作室” 已成市民休闲的网红打卡点,为当地文旅融合做出了有力实践。在这里,他不仅专注个人创作,更开设陶艺培训班,免费向当地年轻人传授技艺。

“传承不是一个人的事,需要一群人的坚守。” 菅子淇说,“父亲和师父用一生践行‘传承’使命,而我们这代人的使命,是让更多人爱上陶瓷,让传统技艺在当代生活中焕发新生。” 在他看来,来工作室做手工的人,并非单纯 “玩泥巴”,每个人心中都有期待:“家长带孩子互动、学生研学、情侣培养默契…… 大家凭着对美好的向往和对手工瓷器的热爱,创作出专属自己的艺术品。” 窑火渐息时,一件件带着匠人温度的手工瓷器映入眼帘——虽没有机器生产的完美无瑕,却有手工特有的呼吸感:“拉坯时微微倾斜的弧度,上釉时釉色不经意的流淌,烧制时窑火留下的自然落灰……手工的魅力,正在于接受不完美,让每一件都成为无可替代的存在。”

戎装与布衣,严父与恩师,模仿与创新,艺术与生活,菅子淇的努力,恰是青年一代非遗传承人对工匠精神的生动诠释。窑火在浉河畔燃烧,这团充满热情的传承之火映红了他的脸庞,也照亮了他奋勇前行的艺术之路。“以敬畏之心坚守传统,以勇敢之志开拓新境。”他说,“希望从我手中诞生的陶瓷作品,能带着军人坚忍不拔的精神、带着浉河大地的钟灵毓秀,更带着两代匠人的殷殷期许,去讲述出一个个关于传承与创新的时代故事,在中国陶瓷文化的璀璨星河中闪耀永恒的光彩。”

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706